ボッチャ

ボッチャは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目です。

ジャックボールと呼ばれる白い目標ボールに、赤・青それぞれ6球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに自身のボールを近づけるかを競います。障がいによりボールを投げることができなくても、ランプと呼ばれる勾配具を使い、自分の意思を介助者に伝えることができれば参加できます。この競技の一番の魅力は、老若男女、障がいのあるなしにかかわらず、すべての人が一緒に、そして競い合えるスポーツです。

パラバドミントン

2020年の東京大会から正式種目になった、現在注目の種目の1つです。パラバドミントンには、大きく分けて車いすと立位の部があり、障がいによりクラス分けされています。立位のカテゴリーは4クラスに分かれており、下肢障がいの程度によりSL3及びSL4の2クラス、上肢障がいのSU5、低身長のSS6にカテゴライズされます。ネットの高さは通常のバドミントンと同じですが、車いすのシングルスはコートの半分を使い、シャトルはネットとネットに近いサービスラインの間に落ちたものはアウトになります。SL3のシングルスもコートの半分を使用します。

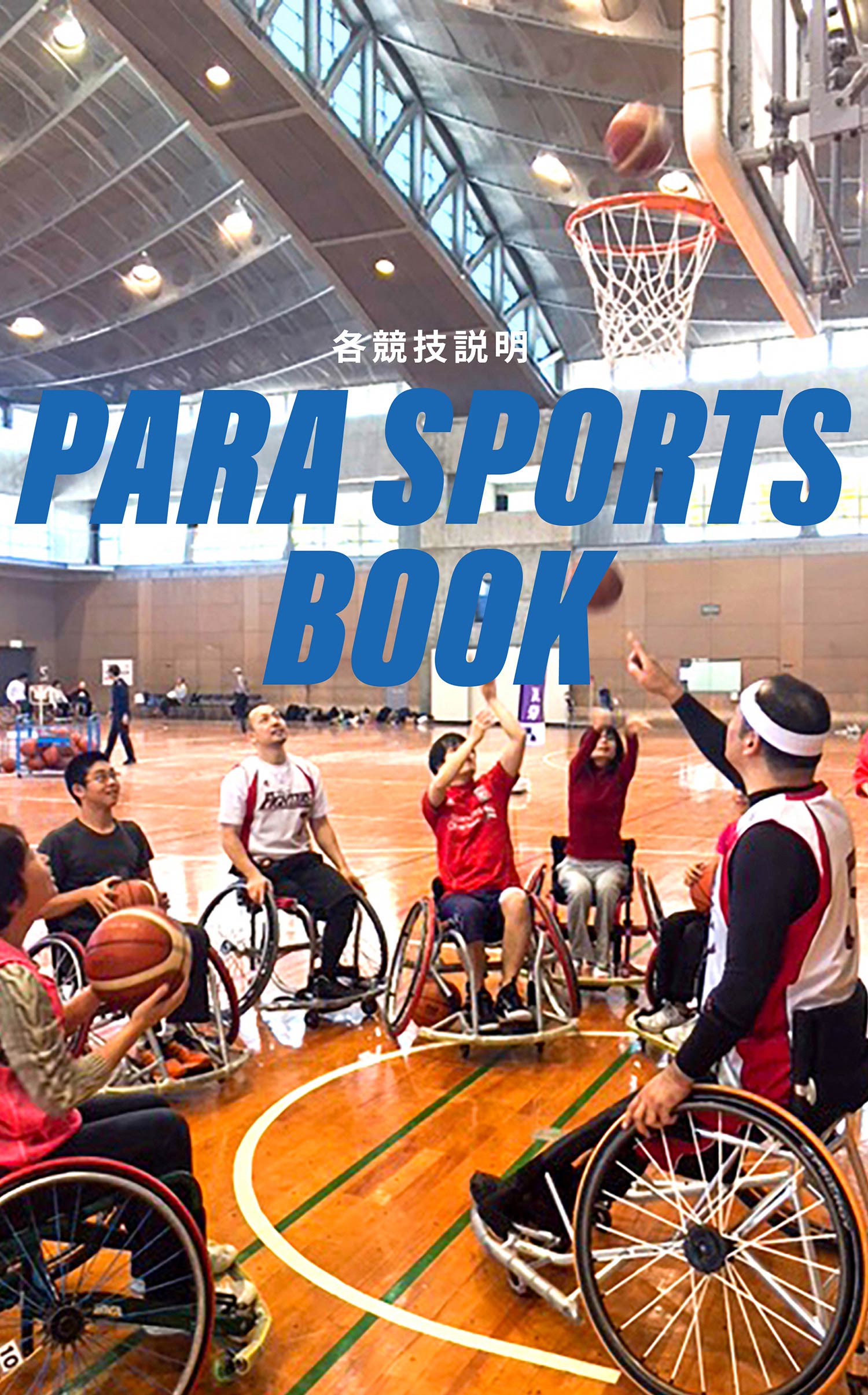

車いすバスケットボール

下肢などに障がいのある選手が、競技用車いすを巧みに操作しながらプレーするバスケットボールです。使用するコートやリングの高さなどは一般のバスケットボールと同じで、激しい攻防や華麗なパスワーク、スピーディーな展開などが魅力です。実は、1960年に開催されたパラリンピック第1回大会から実施されており、現在でも大変人気のある競技のひとつです。車いすバスケットボールの選手には、各々の障がいレベルに応じた持ち点が定められており、それぞれのチーム間の公平性も保っている競技となっています。

車いすスラローム

全長30mのコースの両側に12の旗門を置き、その間を通過します。白の旗門は前進、赤の旗門は後進し、コース真ん中にタテに置かれた旗門は8の字を描いて通過します。所要時間で勝敗を決めますが、旗門を倒したら1本につき5秒が加算されます。いかに早く、正確にコースを進むかがカギとなる競技です。

車いすソフトボール

車いすに乗りながらソフトボールを行なう競技。通常はアスファルトなどの舗装された場所で行なわれます。日本国内のルールではチーム構成は車いすに乗っていれば誰でも参加できます。

車いすテニス

車いすに乗ってテニスをします。2バウンドでの返球が認められる以外は、通常のテニスとほぼ変わらないルールが適用されます。コートの広さ、ネットの高さ、使用する道具も同じため、健常者と組んでプレーすることができます。また、車いす操作にも高い技術が必要となります。

クラスはシングルス、ダブルスに加え、三肢まひ以上の重度障害対象のクアードがあります。

シッティングバレーボール

シッティングとは、「座ったままで、座ること」という意味です。その意味があらわすように、床にお尻や上体の一部が常に接触したまま行うバレーボールを想像すればわかりやすいと思います。サーブやブロック、アタック等を行う際に立ち上がったり、飛び跳ねたりすると反則になる等、独自の特別ルールが定められています。

ふうせんバレー

直径40cm程の鈴が入ったふうせんを使用する競技で、もともとは障がいのある人ができるスポーツとして考えられました。誰でもが一緒にプレーできるように考えられていて、障がいの有無や年齢・性別を問わず参加できます。また、参加者すべてがふうせんに触れてからでないと相手コートへ返してはいけない、というルールがあるため競技を進めていくにつれ参加者同士が自然とコミュニケーションを取れるコミュニケーションゲームの1つとしても行われています。

ブラインドサッカー

視覚を閉じた状態でプレーを行う競技です。情報の8割を得ている視覚を閉じて行うので、サッカーの技術だけでなく、視覚障障がい者と健常者が力を合わせてプレーするため、ボールからでる「音」とガイド(コーラー)と呼ばれる役割の「声」と選手同士の声の掛け合いも含めた「コミュニケーション」が勝負のカギを握ります。また、観戦側にもマナーが求められる競技です。選手たちにとってはボールの音や味方からの指示、相手選手の声が大切な情報となりますので、それを邪魔しないように、プレー中は観客も静かに見ることが求められます。

ペガーボール

ペガー(pegar)とは、「引っ付く、くっ付く」という意味です。その意味があらわすようにマジックテープのついたポンチョを身に着けた“鬼”を追いかけてボールをくっ付けるという、簡単で分かりやすいルールです。ボールは柔らかい素材のため安全性も保たれています。障がいの有無や年齢、性別を問わず誰でも楽しく参加できます。

フライングディスク

ゆうあいピック(全国知的障害者スポーツ大会)の正式競技として行われてきましたが、現在は全国障害者スポーツ大会の正式競技で、すべての障がい者が同じ条件で行える唯一の競技。アキュラシー競技とディスタンス競技の2つがあり、障がい区分を極力減らし、障がいの有無にかかわらず全ての人が共に楽しめる競技です。

(1)アキュラシー:ディスリート・ファイブは5m、ディスリート・セブンは7m先の内径91.5㎝で地面から61㎝の高さにある円形のゴールを狙ってディスクを連続10投し、ゴールを通過した数を競います。

(2)ディスタンス:ディスクを連続3投し、3投中最も距離の通り着地点を計測しその飛行距離を競う競技です。

ローリングバレーボール

通常のバレーボールと違い、コートに座った姿勢や膝をついた姿勢でプレーします。シッティングバレーボールと異なる点は、ボールは床の上を転がすようにし、相手のコートにはネットの下を通して打ち込む点です。ボールを転がす以外のルールは、3打で相手に返すこと等普通のバレーボールとほぼ同じです。障がい者と健常者が混成で6人のチームを構成しますので、肢体が不自由な障がい者も健常者と大差なくプレーできます。

スポーツウエルネス吹矢

5~10メートル離れた円形の的をめがけて息を使って矢を放ち、得点を競う種目です。年齢・性別問わず誰でも、ゲーム感覚で楽しみながら手軽にできるスポーツです。1ラウンドに5本の矢を吹いて、規定によるラウンドを協議し、その合計点数を競います。的は中心の白い部分が7点、その外側の赤い部分が5点、その外側の白い部分が3点、さらに外側の黒い部分が1点となっています。いかに中心に近い部分に矢を吹くことができるか、集中力等が問われる種目でもあります。また、腹式呼吸をベースにした呼吸法により、健康にも効果があるとして現在注目を集めています。

いろいろ卓球

(1)卓球バレー:ネットを挟んで1チーム6名が椅子に座って卓球ボールを転がし、相手コートへ3打以内で返すという競技です。

(2)車いす卓球:卓球台は通常のサイズですが、卓球台の脚はエンドラインから40cm以上離れたものを使用します。打球の際にお尻を浮かしたり、床に足やフットレストが接触することは禁止されていたり、サーブの際に相手コートのサイドラインを横切ると無効となるなど、独自のルールもあります。

(3)サウンドテーブルテニス(STT):金属の入ったボールを転がし「音」を頼りにネットの下を通して打ち合う競技です。アイマスクを使用することで視覚障害の有無に関係なく誰でも楽しめる競技です。

ゴールボール

アイシェード(目隠し)を着用した1チーム3名のプレーヤー同士が、バレーボールのコートと同じ広さのコート内でボール(鈴入り)を転がすように投球しあって、味方のゴールをいかに防御しながら、相手のゴールを奪うのかを競う競技です。一定時間内の得点により勝敗を決します。アイシェードを着用し行うため、プレーヤーが自身の位置を確認できるために、アウトラインを除くすべてのラインには凹凸があり、手や足で触れて確認できるようになっています。